A primeira agência

de viagens no mundo a abrir um estabelecimento de atendimento ao público foi

fundada em 1840, na cidade do Porto, por Bernardo Luís Vieira de Abreu

(1801-1878), nascido no lugar de Ortezelo, freguesia de São Salvador de Rossas,

concelho de Vieira do Minho, no dia 27 de Fevereiro de 1801.

Na realidade, esta

empresa como “Agência de Viagens” terá existência, apenas, a partir de 1948,

quando a legislação o permitiu.

Antes, as empresas

eram “Agências de Passagens e Passaportes”.

Bernardo Luís Vieira de Abreu

O grande

desenvolvimento experimentado pela firma que Bernardo Abreu fundou, em 1840,

foi desde sempre devido a um aumento exponencial da emigração para o Brasil,

nomeadamente, a que se fazia das regiões setentrionais do país, que saía pela

barra do Douro, mas, também, a que tinha origem no porto de Lisboa.

O minhoto Bernardo

Luís Vieira de Abreu, dado como estando no Brasil, em 1822 (data da

independência), em 1828, já estaria regressado ao Porto, pois, nesse ano, terá

contraído matrimónio com Francisca de Jesus.

O texto seguinte,

dá-nos conta das moradas que a família Abreu foi ocupando em meados do século

XIX, na cidade do Porto e na forte possibilidade de o seu negócio ter passado,

a partir de 1840, pela Rua do Loureiro, sendo, porém, de 8 de Novembro de 1848,

a data conhecida do primeiro registo de abonação de passaporte feito por Bernardo

de Abreu.

Fonte: Agência

Abreu – Uma viagem de 175 anos

A Rua das Hortas em

1850. Gravura baseada numa descrição de Ramalho Ortigão – Ed. Companhia

Portuguesa Editora (Estudo crítico sobre Camilo Castelo Branco)

Fruto do

conhecimento que tinha daquele país sul-americano, Bernardo Abreu viu nas

viagens para aquele destino uma hipótese de negócio próspero, que acabaria por

estar, sempre, ao longo dos anos, nas mãos da mesma família, preenchendo todos

requisitos, de facto, de uma verdadeira empresa familiar.

O endereço

comercial de Bernardo de Abreu localizando-se na Rua do Loureiro teria, também,

nessa rua, a sua residência desde 1867.

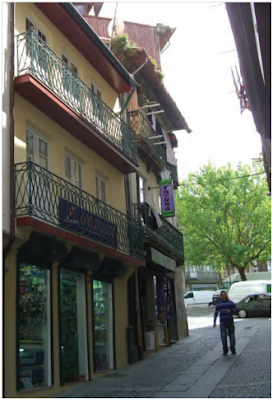

Casa na Rua do

Loureiro, n.os 75 a 79, onde residiu e faleceu Bernardo Luís Vieira de Abreu

Ainda em vida de

Bernardo Luís Vieira de Abreu, em 1897, o seu filho Daniel Luís Vieira de Abreu

tinha já assumido a direcção da agência.

A vida de Daniel

Abreu encontrar-se-á, para sempre, ligada a um acontecimento que correu mundo.

Trata-se do

envenenamento de uns familiares do conhecido Dr. Urbino, residentes na Rua das

Flores.

Assim, foi Daniel

Abreu que vendeu as passagens para o Brasil, num dia do mês de Março de 1890, a

Manuel Bento Brito e Cunha, uma testemunha capital no processo judicial contra

o médico portuense Urbino de Freitas, acusado de ter envenenado a sogra e sobrinhos.

O caso ficaria

conhecido como o “Crime da Rua das Flores”.

In “Jornal de Stº

Tirso”, em 2 de Janeiro de 1896

A Bernardo Abreu suceder-lhe-ia à frente

da firma, o filho Daniel Luís Vieira de

Abreu (1878‑1902), a que se seguiria Aníbal Vieira de Abreu (1902‑1908)

e seus sucessores (1908‑1924)

e, entre 1924 e 1973, os irmãos Augusto

e Aníbal Lopes Vieira de Abreu.

Durante alguns

anos, a Casa Abreu vai peregrinando por várias moradas da Rua do Loureiro e não

só.

Daniel Luís Vieira

de Abreu, na Rua do Loureiro, nº 5 - In “Gazeta de Notícias”, Porto, 1 de

Janeiro de 1894

Sobre a égide de

Daniel Luís Vieira de Abreu, a empresa continua o seu trajecto ligado às

viagens, mas o negócio sofre, também, uma pequena deriva.

“Na década de 1890, Daniel Luís Vieira de Abreu promoveu

o alargamento e diversificação dos seus negócios, aproveitando a estrutura

existente para comercializar, a nível nacional e internacional, produtos das

mais diversas naturezas, bem como para dinamizar a atividade das representações

comerciais.

Nesta aventura terá tido a colaboração, se não mesmo o

incentivo, do seu filho mais velho, Daniel Luís Vieira Mascarenhas de Abreu, então

proprietário e diretor do periódico Gazeta de Notícias, onde foram publicados

os anúncios que revelam esta nova faceta empresarial da família. O arranque da

iniciativa materializou-se na criação, em março de 1893, do Centro Mercantil,

Industrial e Agrícola, profusamente publicitado na edição da Gazeta de 13 de

março daquele ano.

O Centro Mercantil, Industrial e Agrícola tinha

escritório na Rua do Loureiro, 106-1.º (uma das direções comerciais de Daniel

pai era no n.º 104 – o outro número de polícia do mesmo prédio), endereço à

época do próprio periódico Gazeta de Notícias, e dispunha de agentes em

Portugal e no estrangeiro, sendo contudo apenas nomeado o de Lisboa: tratava-se

da firma Monteiro & C.ª, sita à Rua dos Retroseiros, no 1.º andar do n.º

75”.

Fonte: Agência

Abreu – Uma viagem de 175 anos

In “Gazeta de

Notícias”, Porto, 2 de Setembro de 1895

Pai de treze

filhos, Daniel Abreu foi protagonista de dois relacionamentos paralelos durante

25 anos.

Em 1867, casa com

Ana Rita Vieira e, em 1894, após 2 anos de viuvez, com Claudina Cândida da

Silva, com quem vivia em união de facto, há muitos anos.

Tendo enviuvado,

assumirá no altar o relacionamento extra conjugal que vinha mantendo há anos.

Assim, um seu filho

dessa relação extra conjugal, de seu nome Aníbal Vieira de Abreu, nasce em

1876.

Em 1898, Daniel

Mascarenhas de Abreu Júnior, filho primogénito do 1º casamento, desentende-se

com o seu pai e estabelece-se por conta própria.

Para além da

actividade comercial, Daniel Abreu Júnior desviava a sua atenção para algumas

actividades culturais, tendo sido administrador da revista literária “Eco da

Juventude”, publicada no Porto em 1883, com sede na Rua do Loureiro, nº 56, e

fundado, ainda, em 1889, o “Boletim Anunciador”, com sede na morada da firma de

seu pai.

Mas, seria o

periódico “Gazeta de Notícias”, publicado durante 14 anos, até 1904, que viria

a prender a atenção de Daniel Abreu Júnior.

“Este periódico começou a publicar-se a 19 de maio de

1890 e, até novembro, a redação e administração situavam-se na Rua do Loureiro

n.º 58-1.º (portanto, no andar de cima da firma do pai), mas nos anos seguintes

conheceu diversas localizações na mesma Rua do Loureiro em diferentes números –

104, 106 (endereços do Centro Mercantil, Industrial e Agrícola), 162-1.º; Rua

do Cativo; Travessa das Laranjeiras, n.º 19, à Foz; Rua da Madeira, n.º 47 e

49; Rua da Bela Vista, n.º 82 e Passeio Alegre, n.º 113.

A Gazeta de Notícias manteve publicação durante catorze

anos, até outubro de 1904, embora com várias interrupções e algumas alterações

na periocidade e nos subtítulos que adotou. Apesar de a publicidade não ter

neste jornal a dimensão que assumira no Boletim Anunciador, também foram

publicados anúncios de outros agentes de passagens que, em certa altura,

vão rareando, tornando-se novamente mais frequentes em

1895, para posteriormente desaparecerem, mas mantendo-se os relativos à firma

de seu pai”.

Fonte: Agência

Abreu – Uma viagem de 175 anos

Falecido, em 1902,

sem testamento, Daniel Luís Vieira de Abreu originará um conflito entre os

membros das suas duas famílias.

Suceder-lhe-á no

negócio um dos seus filhos do 2º casamento, de seu nome Aníbal Vieira de Abreu,

que morreria cedo, em 1908, mas que já trabalhava desde a adolescência com o

seu pai e que substituiria ao comando da firma, aquando da doença daquele.

Aníbal Vieira de

Abreu, nascido em 1876, viúvo, vivia à data do falecimento do pai, com sua mãe

Claudina Cândida da Silva Abreu, na Rua de Costa Cabral, nº 238.

A 3 de Outubro,

morre Aníbal Vieira de Abreu, com apenas 32 anos, vítima de congestão pulmonar.

A sua mulher Anália

da Conceição, com quem tinha casado em segundas núpcias, em 1904, e com a qual

tinha tido três filhos, assume a condução dos negócios.

Em 1915, O “Almanaque

do Porto e seu Distrito” refere ser Anália da Conceição Vieira de Abreu a

“única” representante e proprietária da empresa com origens na fundada por

Bernardo Abreu, em 1840.

Em 29 de Outubro de

1922, no Jornal de Noticias, um anúncio publicita pela primeira vez a

denominação “A. Abreu” e, em 1924, por morte de Anália Abreu, a gestão da

firma, com escritório na Rua do Loureiro, nº 40, passa para os seus filhos

Augusto e Aníbal Lopes Vieira de Abreu.

Em 1940, era já

chegado o centenário.

É o jornal “O

Comércio do Porto” que, em 7 de Abril de 1940, faz alusão ao centenário da

Agência Abreu, em artigo cujo título é:

“Um século de vida comercial. A reputada e conhecida

Agência Abreu comemora, este ano, 100 anos de trabalho honesto”.

Já Ercílio Azevedo,

na sua rubrica “Memória dos anos 40”, publicada na revista “O Tripeiro”,

em 1992, apontava o dia 6 de Abril de 1940, para evocar o mesmo facto:

“A Agência Abreu, fundada há cem anos por Bernardo Luís

Vieira de Abreu, está em festa. Depois daquele difícil começo no prédio número

40 da Rua do Loureiro, a instituição prosperou sempre e hoje encontram-se à

frente dela os bisnetos do fundador, Aníbal e Augusto de Abreu”.

Escritório no 1º

andar da Rua do Loureiro, 38-40, em 1952

Como as instalações

na Rua do Loureiro já se revelassem muito exíguas, em 1959, ocorreu a mudança

para um novo estabelecimento, sito na Avenida dos Aliados, n.º 207.

Instalações da

Agência Abreu, na Avenida dos Aliados, no edifício “Garantia”

Para a instalação

na nova loja foi contratado o conceituado arquitecto Viana de Lima, que

realizou a obra em 1958, e presidiu à ampliação das instalações em 1967, com a

colaboração do pintor Júlio Resende.

Fresco do pintor

júlio Resende, nas instalações da Agência Abreu, na Avenida dos Aliados

“Nos anos 1960 e 1970, o crescimento da Agência Abreu

deu-se em função de três importantes fatores: a sua atividade no Brasil, que

representou, de facto, tempos marcantes para a Empresa, como se aprofundará

mais à frente; a emigração portuguesa para o Brasil e Europa (França, Bélgica,

Luxemburgo e Alemanha), fazendo da Agência Abreu uma referência inultrapassável

junto dos emigrantes; e, finalmente, mas não menos importante, o incremento dos

famosos circuitos europeus”.

Fonte: Agência

Abreu – Uma viagem de 175 anos

Na década de 1960,

inicia-se a expansão para outras paragens.

Primeira sucursal

da Agência Abreu, em Lisboa, autorizada

por despacho do diretor-geral do turismo, datado de 18 de Julho de 1962

Sucursal da Agência

Abreu, em Coimbra, 1964

Capa de brochura-ilustração do pintor Júlio Resende

“Após a morte de Aníbal Lopes Vieira de Abreu, nos

inícios de 1973, e do afastamento voluntário do seu irmão, recaiu sobre os três

filhos do primeiro – Aníbal, Alberto e Artur – a responsabilidade da condução

dos negócios da Agência Abreu. Tinham então 40, 32 e 22 anos, respetivamente,

pelo que a experiência que possuíam neste domínio era necessariamente

diferente. O mais velho assumiria um papel de destaque, já que trabalhava na

Empresa desde os 24 anos, enquanto o mais novo só se iniciou em tais funções

após a morte do pai.

A direção tripartida da Agência Abreu localizou-se entre

Portugal, Brasil e Estados Unidos da América.

(…) Em julho de 1991, a Viagens Abreu, Ltd.ª, que já

levava algumas décadas de existência, converteu-se em sociedade anónima, dando

lugar à Viagens Abreu S.A., detendo a Família Abreu a totalidade do capital”.

Fonte: Agência

Abreu – Uma viagem de 175 anos

Em 13 de Setembro

de 2013, seria descerrada, em Rossas, Vieira do Minho, a placa da nova Rua

Bernardo de Abreu, justamente, aquela onde nasceu, em 1801, o fundador de um

escritório situado na cidade do Porto destinado ao negócio de passagens e

passaportes.

A Agência de

Viagens Abreu prosseguindo, nos nossos dias, nas mãos da mesma família, continua

a fazer parte do quotidiano dos portuenses, presentemente, junto à igreja da

Trindade, Pinheiro Manso, Antas, Shopping Campus S. João, Bom Sucesso, Alameda

dos Campeões, Via Catarina, Foz, Matosinhos, Norte Shopping, Arrábida Shopping…e

numa série de outras lojas por todo o País.