O Porto medieval

Em 1114, o bispo D. Hugo toma posse da diocese do Porto e,

em 1120, D. Teresa faz a doação a D. Hugo de um vasto território, o Couto de Portucale.

Este couto compreendia para além de um território atinente

ao burgo do Porto, instalado junto à Sé e em volta dela, um conjunto de outras

propriedades nos seus arrabaldes.

D. Teresa doaria ainda a D. Hugo as igrejas de Crestuma e da

Régua, o mosteiro de Bouças e um território que ia da Pedra Salgada até ao mar,

na margem esquerda do rio Douro.

D. Afonso Henriques, no que se refere ao burgo do Porto,

iria ampliar o território doado, acrescentando mais umas quantas terras ao

ofertado por sua mãe.

Legenda do desenho

acima:

A castanho, a doação

de D. Teresa e, a azul, a doação de D. Afonso Henriques. A amarelo, os limites

em comum às duas doações.

Em 1123, o bispo D. Hugo concede carta de foral aos

moradores da cidade. Este foral, de carácter liberal e inovador, vem trazer um

enorme impulso ao povoamento e ao desenvolvimento do burgo.

As instituições do burgo são moldadas com base no foral de

Sahagum (Sahagún é um concelho da Espanha na província de León) que, desde

1084, servia de padrão para a península Ibérica e, na sua essência, toma como base tributária a capitação

predial e as portagens e, no tocante ao exercício da jurisdição, atribui-a a um

só magistrado, o “maiorino”, nomeado pelo bispo, mas que, para certos actos

judiciais, valia-se dos homens-bons do concelho.

Até cerca do início do século XIV, as relações entre os

homens-bons do concelho e o bispo, por vezes foram de litígio por colidirem nos

seus propósitos.

Entre 1147 e 1406, foi notório uma permanente luta entre os

poderes da Igreja e da Coroa, pois,

“Sempre

que a população queria resolver problemas dirigia-se ao rei; quando o rei

queria interferir na cidade contra os interesses dos moradores, acorriam ao

bispo”.

Apenas após a chegada ao poder de D. João I a situação se

acalmaria um pouco.

O monarca agradecido à cidade do Porto pelo desempenho e

ajuda concedida na luta contra Castela, durante a crise de 1383/1385, vai

comprar a liberdade dos portuenses ao bispo do Porto.

Assim, após um processo longo viria a culminar com um acordo

estabelecido a 13 de Fevereiro de 1405, entre D. João I e o bispo do Porto, D.

Gil Alma, confirmado um ano depois.

Em 13 de Abril de 1406, é assinado um acordo, em Santarém,

entre D. João I e os procuradores do bispo Gil Alma, em que este cede à coroa a

jurisdição e o direito que tinha na cidade do Porto, por 3.000 libras anuais.

A concordata entre o rei D. João I e o bispo D. Gil Alma

formalizou a passagem das terras para a Coroa.

Por decisão do monarca, a cidade vai expandir-se para os

territórios que agora são de Matosinhos, da Maia e de Vila Nova de Gaia.

Apesar da venda da cidade a D. João I, o bispo não perdeu

todo o poder sobre ela. No foral de 1517, encontram-se muitos direitos

concedidos ao chefe da Igreja portuense, que só foram abolidos em 1820 com a

implantação do Liberalismo.

É o caso da cobrança de alguns impostos, em virtude do não

cumprimento, pela outra parte, do mencionado acordo.

Foi, então, possível ao monarca nomear os “Juízes de Fora”,

que passaram a representar o poder central na cidade.

A administração no concelho do Porto iria sofrer, assim, uma

grande transformação.

A partir da emancipação da autoridade do bispo, o concelho

do Porto vê o seu foral ser confirmado pelo monarca e reforçado com diversas

cartas régias, conferindo-lhe poder político e passando a integrar uma das

comarcas existentes no final do século XIV:

Estremadura, Entre-Douro e Minho, Trás-os-Montes, Beira,

Além-Tejo e Algarve.

O reinado do mestre de Avis, que sucederia no trono ao seu

irmão, D. Fernando I, foi rico na sua ligação à cidade, existindo a comprová-lo

uma série de cartas régias, algumas delas de distinção e privilégio.

A partir de D. Manuel I, a situação da governança local

começa a alterar-se.

“Durante o reinado de

D. Manuel as eleições concelhias e o funcionamento da vereação vão sofrer

algumas alterações. Inicialmente os novos oficiais tinham que ser confirmados

pelo corregedor e a eleição efectuava-se, normalmente, no dia 24 de Junho (dia

de S. João) no Mosteiro de S. Domingos. Eram eleitos dois juizes ordinários,

quatro vereadores, um procurador e um tesoureiro que deveriam exercer funções

durante um ano, enquanto o escrivão tinha um mandato de três anos. Em 1500, D.

Manuel surpreende. Manda que os róis da eleição efectuada nesse ano sejam

enviados à Corte e face aos protestos dos oficiais concelhios justifica-se com

a grande afeição que tinha à cidade e o desejo de que fosse bem governada e

esclarece que tal decisão não se devia a suspeitas de irregularidades nas

eleições concelhias. Apesar da contestação a cidade deve ter obedecido porque

os oficiais concelhios só tomaram posse a 17 de Julho de 1500, prestando o

habitual juramento, na presença do corregedor Rui Gonçalves Maracote. Neste ano

foram eleitos os oficiais para os três anos seguintes, mas não foi escolhido

nenhum tesoureiro, pelo que os procuradores exerceram também as funções de

tesoureiro.

No primeiro quartel do

século XVI, a eleição dos oficiais fazia-se de três em três anos e para ela eram

chamados todos os cidadãos que, na presença do corregedor, nomeavam seis

eleitores que se reuniam num espaço à parte para escolher «os mais autos e

pertencentes» para os diferentes cargos concelhios. Em seguida o corregedor, na

presença dos oficiais, «limpava» as pautas das eleições e inseria em pelouros

os nomes dos cidadãos seleccionados para exercerem funções naquele triénio. Os

pelouros de cera eram depois repartidos de acordo com as funções que iriam

desempenhar: juizes, vereadores, procurador e tesoureiro, colocados num saco

próprio, que por sua vez era encerrado no cofre da eleição e as suas três

chaves entregues a vereadores que tivessem exercido funções no ano anterior3.

Em cada ano, na presença de muitos cidadãos, o cofre da eleição era aberto e uma

criança retirava de cada repartimento o número de oficiais necessário para

exercer funções durante esse ano, pelo que a eleição anual era na realidade um

sorteio”.

Cortesia de Maria de Fátima Machado; III Congresso Histórico

de Guimarães – D. Manuel e a sua época

Em 20 de Junho de 1517, D. Manuel I atribui à cidade do

Porto um novo foral adaptado às novas realidades.

A partir de 1519, o ano camarário, na cidade do Porto, deixa

de ser de S. João a S. João, passando a iniciar-se em Janeiro.

1. Divisões

territoriais administrativas e judiciais

1.1 Regiões

administrativas

Concelho do Porto

Como uma unidade administrativa básica, o Concelho do Porto tinha

duas expressões: o núcleo, representado pela Cidade (o burgo), em

torno da Sé (intra-muros); e o Termo, que era todo o território em

redor, essencialmente constituído por zonas agrícolas, onde residia a

comunidade de vizinhos e alguma nobreza. Chegou a englobar os actuais concelhos

de Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Maia, Gondomar, Paredes, Penafiel e Santo

Tirso.

Paróquias

As paróquias remontam ao século V, tendo estado quase sempre

ligadas à Igreja e à administração dos bens religiosos. Correspondendo a uma

divisão administrativa do território, acabarão por ser o embrião das actuais

freguesias.

Será com a Lei n.º 621, de 23 de Junho de 1916, que as

freguesias são instituídas como designação oficial das entidades que, até

então, se chamavam paróquias e que, durante vários séculos, foram presididas por

um padre.

Foi a 23 de Junho de 1916, em plena I Guerra Mundial, que o

então Governo republicano liderado por António José de Almeida aprovou a lei

que punha fim às paróquias, consolidava a separação da Igreja e instituía as

juntas de freguesia.

Entretanto, as freguesias já tinham sido oficialmente

criadas, no ano de 1878, através do Código Administrativo elaborado por António

Rodrigues Sampaio.

“Com a expansão do

catolicismo, a paróquia, que era chefiada pelo padre local, “foram-se criando

cada vez mais núcleos de culto”, e “começou a haver um sentimento de pertença”,

que transformou a paróquia numa “verdadeira comunidade”. Essas paróquias

“começaram por administrar os bens da Igreja”, mas foram, ao longo da Idade

Média, adquirindo tarefas administrativas que mais tarde passariam para os

municípios.

É apenas em 1830 que

“são criadas as juntas de paróquia” para administrar o território e os bens da

paróquia, ficando definido que é esse órgão que terá de assegurar “o bom

regimento e polícia dos povos”. Até 1878, em regra, é o padre que preside à

junta (embora tenha havido vários avanços e recuos nesta matéria). E só a

partir do Código Administrativo desse ano que “as freguesias passam sempre a

integrar a organização administrativa do Estado”.

Até esta altura, “as

freguesias geriam e administravam os bens da Igreja e eram pequenas comissões

de beneficência. Tratavam das pessoas doentes, de caridade”. A partir daqui,

passaram a ter todo um outro leque de competências, como a construção de

cemitérios, gestão de caminhos e até passaram a poder lançar impostos.

Seria apenas em 1916

que as paróquias passariam a designar-se de freguesias, com o seu órgão de

gestão a chamar-se junta de freguesia”.

Fonte: Jornal de Negócios

Até 1583, existia no Porto apenas a Paróquia da Sé. Naquela

data, a partir da já existente, a cidade ficaria a contar com quatro: Sé, S.

Nicolau, Vitória e Belomonte.

Mais tarde, duas décadas, a cidade viu o seu perímetro

urbano intra-muros dividido em três paróquias: Sé, S. Nicolau e Vitória.

Comarca (antes do liberalismo)

Em Portugal, a partir do século XV, o termo

"comarca" era utilizado para designar as grandes divisões militares e

administrativas do Reino, que no século XVII passariam a ser conhecidas também

por província.

O Rei de Portugal era representado, em cada uma delas, por

um magistrado designado tenente. Mais tarde, os tenentes passarão a ser

designados meirinhos-mores e, depois, corregedores.

Alguns corregedores

da Comarca do Porto

D. João I institui o cargo de corregedores junto das

populações para estabelecerem as políticas oriundas da capital do reino. Até

aí, essas funções eram desempenhadas pelos tenentes e meirinhos-mores.

Por Carta de mercê de D. João I a Frei Álvaro Gonçalves Camelo, este é nomeado corregedor nas comarcas do Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes, estabelecendo as condições de aposentadoria do corregedor e seus acompanhantes.

Nos anos seguintes, tem-se conhecimento, para a cidade do Porto, do nome de alguns corregedores. Este cargo era habitualmente acumulado com a de provedor da comarca.

Assim:

-1631, Pedro Ferraz Novais (provedor e corregedor da comarcado

Porto).

-1670-1673, Paulo Chamorro Freire (provedor e corregedor da

comarca do Porto).

-1673-1676, Manuel Monteiro de Sande Sousa (provedor e

corregedor da comarca do Porto).

-1676-1679, Manuel Osório Coutinho (provedor e corregedor da

comarca do Porto).

-1680-1683, Miguel da Costa Sobrinho (provedor e corregedor

da comarca do Porto).

-1684-1686, Diogo de Mendonça Corte Real (provedor e

corregedor da comarca do Porto).

-1687-1690, António Martins Machado (provedor e corregedor

da comarca do Porto).

Por Carta de mercê de D. João I a Frei Álvaro Gonçalves Camelo, este é nomeado corregedor nas comarcas do Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes, estabelecendo as condições de aposentadoria do corregedor e seus acompanhantes.

Nos anos seguintes, tem-se conhecimento, para a cidade do Porto, do nome de alguns corregedores. Este cargo era habitualmente acumulado com a de provedor da comarca.

Assim:

Suceder-lhe-á o seu filho, Francisco de Almada e Mendonça, que entre outros cargos, desempenhará o de corregedor.

Durante um breve ínterim, entre 1786 e 1790, desempenhará funções idênticas às de corregedor, o novo presidente e Inspector das Obras Públicas da cidade, o governador da Relação do Porto, José Roberto Vidal da Gama.

Em 1790, já estava preparado para desempenhar o cargo de corregedor, para além de alguns outros, Francisco d’Almada e Mendonça, o filho de João de Almada e Melo.

A partir daqui, a Comarca passou a ter uma existência, apenas, ligada à divisão judicial do território.

1.2 Organização Judicial

Julgados

Julgado é a sede de uma divisão administrativa judicial,

cuja autoridade judicial era, regra geral, exercida por um Juiz de fora.

No entanto, em 1832, com a instituição do liberalismo é

passada uma certidão de extinção, aos julgados e surgem as comarcas.

Comarca (após o

liberalismo)

Após a reforma administrativa, levada a cabo em 1835, o

termo "comarca" passou a ser apenas utilizado para designar as

divisões judiciais correspondentes à área geográfica de jurisdição de cada um

dos tribunais judiciais de 1ª instância.

Organização Judicial

do Porto em 1849

Organização Judicial do Porto, em 1849, In Almanak da Cidade

do Porto e V. N. de Gaia, ano 1949 – Fonte: revista “O Tripeiro”, 7ª Série, Ano

XX, Fevereiro 2001

2. A Governança na

idade Média

2.1 Orgãos de Justiça

locais

Juízes de foro (concelhios), ou Juízes da cidade, ou Juízes da terra

Qualquer um dos juízes mencionados acima eram magistrados do

direito com funções de aplicação da justiça, reunidos em tribunal.

Os "juízes da terra" eram magistrados escolhidos

localmente (normalmente um em cada localidade específica) que desempenhavam

funções jurisdicionais e administrativas, aplicando, especialmente, o direito

local (estabelecido pelos forais).

Eles foram sendo substituídos pelos juízes de fora (criados em

1327 pelo rei D. Afonso IV), nas grandes localidades, mas permaneceram

executando suas funções nos locais pequenos e afastados.

Durante a vigência, na cidade do Porto, da autoridade dos

bispos, para além do homem da sua confiança, o Maiorino, os “homens-bons”

passaram a ser utilizados por eles para o exercício de certos actos judiciais

elegendo, para o efeito, um Conselho de

Juízes, cujos nomes eram apresentados ao prelado para confirmação.

Foi o acontecido com o bispo D. Pedro Afonso (1342-1354),

que acabou por recusar um par de nomes.

Estávamos no reinado de D. Afonso IV, e este era mais um

conflito aberto entre o bispo e o monarca, que tomou as dores do povo.

Após serem vividas várias peripécias, o bispo foi obrigado a

fugir da cidade, na sequência de um interdito episcopal lançado, em 1345, e com

os sinos a deixarem de repicar nas igrejas do Porto.

Para dirimir o conflito os procuradores do rei propuseram a

escolha de juízes árbitros que, em Portugal, julgariam a contenda. O bispo

aceitou e o tribunal foi constituído. De Junho a Outubro de 1354, em 17 sessões,

bispo e cabido, de um lado, rei e concelho, do outro esgrimiram argumentos. O

final foi inconclusivo. Alguns documentos históricos não apareceram para

confirmar determinadas posições.

Embora existisse já uma chancelaria, pelo menos desde 1298,

é possível que, durante algum tempo, tenha sido o tesoureiro o responsável pelo

arquivo e as coisas não tivessem funcionado como seria aconselhável.

Meirinho

Meirinho foi o nome dado ao magistrado encarregado de

aplicar a Justiça e fiscalizar a aplicação da justiça em cada terra.

A designação meirinho-mor

aplicou-se a cada um dos magistrados que representava o Rei de Portugal e

superintendia na justiça e administração local de uma comarca portuguesa. Como

designação dessa função, o termo meirinho-mor substituiu o de tenente e foi, mais tarde, substituído pelo de corregedor.

Juiz de fora

Instituídos por D. Diniz, afirmaram-se com D. Afonso IV. Por

vezes, presidiam às câmaras.

De nomeação real, a principal função era zelar pelo

cumprimento da justiça em nome do rei e de acordo com as leis do reino. A

autoridade que o juiz de fora gozava era muito superior à dos juízes ordinários

dos concelhos.

Era um cargo remunerado, responsável pela manutenção da

justiça, pela verificação das condições das estalagens da cidade, por mandar

tocar o sino para recolher. Deveria ainda fazer inquirições sobre o bom

funcionamento das funções dos alcaides, vereadores, tabeliães, almotacés,

escrivães e outros funcionários.

A 19 de Julho de

1390, foi designado para este cargo o primeiro Juiz de Fora da cidade do Porto,

João Alpoim.

Com D. Manuel I, institucionaliza-se o cargo de Juiz de

fora. Na ausência deste, o cargo seria ocupado pelo vereador mais velho.

A partir de 1830, a autoridade do Juiz de Fora dir-se-á que

foi substituída pela do Presidente da Câmara.

Provedor da Comarca

O Provedor da comarca actuava ao nível da administração dos

interesses de pessoas singulares e de instituições e ao nível fiscal.

Tinham competências sobre terças, resíduos, hospitais e

órfãos.

As terças

representavam a terça parte dos rendimentos dos concelhos e quando tomadas

pelos Provedores da Comarca com aplicação prática na reparação de muros,

castelos e, de um modo geral, a tudo o que fosse necessário para a defesa dos

lugares, podendo proceder contra os tesoureiros dos concelhos que não fizessem

a entrega das quantias devidas.

Juízes concertadores ou avindores

Os conflitos surgidos na administração e aplicação da justiça

levaram a situações em que se instalou a desconfiança do povo.

Nas Ordenações Afonsinas foi procurado dar resposta à

situação com a criação de instâncias conciliadoras e de concórdia.

Será, no entanto, com D. Manuel I e com o Regimento dos

Juízes de Paz, por ele fundado, em 1519, que foi verdadeiramente enfrentado o

problema.

Este tipo de justiça acabaria por dar origem, no Porto, ao

Tribunal da Relação.

2.2 Governadores do

Concelho com autoridade régia e autoridade local

As administrações locais eleitas são anteriores à própria

fundação do Reino de Portugal. Na Idade Média, os homens-bons de uma cidade,

vila ou concelho elegiam um conjunto de oficiais, encarregues de administrar

a localidade – os governadores do concelho.

Como, geralmente, esses oficiais se reuniam numa câmara, por

extensão, passou a chamar-se "câmara" ao próprio órgão de

administração local ali reunido e ao conjunto de personalidades, aí presente,

em assembleia, como Senado.

Aqueles oficiais exerciam cargos de diversa índole. Assim,

poderemos referenciar os Juízes, Vereadores, Procuradores

do Concelho e Almotacés.

Os concelhos existiram a par dos senhorios e reguengos.

Uma característica na administração dos concelhos era o

caracter autónomo da sua governação, consubstanciado no foral e posturas e,

ainda, na possibilidade de eleição dos seus oficiais.

Isto, apesar de uma progressiva centralização da

administração régia, exemplificada a nível local na pessoa do corregedor, para além do cargo de subordinação régia mais antigo – o almoxarife.

“Por volta de 1340, o elenco da magistratura governante

incluía juízes, vereadores e procurador da cidade. A estrutura foi-se tornando

mais complexa e vão surgindo referências a outros cargos, como os de escrivão,

tesoureiro, almotacé, procurador do povo. Paralelamente crescem as funções e

actividades da Câmara, regulamentadas por disposições legais avulsas e pela

legislação reunida nas Ordenações: competia-lhe administrar os bens do

concelho, construir e manter equipamentos públicos, regular o abastecimento e

venda de bens alimentares essenciais, assegurar a defesa e a ordem pública, a

assistência, a saúde pública, higiene e limpeza, o pagamento das despesas

municipais, a arrecadação de algumas receitas da Coroa. Detinha, ainda, funções

judiciais.

Se inicialmente a jurisdição da Câmara do Porto se

limitava ao concelho (excluídos os coutos e honras), a partir de 1369 e até à

reforma concelhia de 1834, estendeu-se a todo o território do Termo do Porto.

Esta designação englobava os actuais concelhos de Matosinhos, Vila Nova de

Gaia, Maia, Gondomar, Paredes, Penafiel e Santo Tirso, sobre os quais o Porto

teve jurisdição em áreas como a nomeação de funcionários locais, o controlo das

actividades económicas, o lançamento e recolha de impostos, a defesa militar e

a administração dos serviços de saúde”.

Fonte:

“gisaweb.cm-porto.pt”

2.2.1 Governadores do

Concelho com autoridade régia

Almoxarife

De nomeação real cuidava da recolha de impostos devidos ao

monarca e dos proventos decorrentes do tráfego alfandegário, bem como das

condições de armazenagem das respectivas mercadorias.

No Porto, o edifício primitivo, de 1325, de D. Afonso IV,

era constituído por duas altas torres e um pátio central. Logo no século XV, D.

João I mandou construir um corpo avançado. Teria sido aí, onde o

almoxarife tinha também a sua residência, que nasceu o Infante D. Henrique,

razão pela qual, ficou o edifício a ser conhecido como “Casa do Infante”.

Durante a Idade Média, a "Casa do Infante" era o

núcleo centralizador das actividades económicas da Coroa no Porto, com funções

polivalentes: Alfândega, Casa da Moeda e habitação (para os oficiais régios e

almoxarife).

Corregedor

Corregedor era o magistrado administrativo e judicial que

representava a Coroa em cada uma das comarcas.

Tinham por função Inspeccionar a justiça e a vereação e

inteirar-se dos problemas locais dando-os a conhecer ao monarca.

Com o passar dos anos e, principalmente, a partir de D. João

I, os oficiais concelhios passaram a existir numa estreita faixa de famílias e

indivíduos.

Em relação às Vereações, os homens-bons escolhidos pelo

Corregedor de uma vila, reuniam, periodicamente, para tratar de assuntos de

interesse de um lugar.

O regente D. Pedro promulgaria em 1832, a reforma administrativa

e judiciária da autoria de Mouzinho da Silveira, suprimindo as Corregedorias.

No entanto, estranhamente, a 7 de Junho de 1832, já após a

tomada daquela decisão António Joaquim Pinto Moreira, de Santa Marta de

Penaguião (Sanhoane), é nomeado Corregedor da comarca do Porto, pelo regente D.

Pedro, segundo a biografia por Francisco Cirne de Castro, na revista “O

Tripeiro” (nov. 1969, p. 335). Foi o último.

2.2.2 Governadores do

Concelho com autoridade de proveniência local

As reuniões do Senado, na cidade do Porto, aconteciam,

normalmente, duas vezes por semana e podiam ser constituídas pelos seguintes oficiais concelhios: vereadores (quatro),

o procurador da cidade, o letrado da câmara, o tesoureiro e o escrivão.

Com D. Manuel I, a eleição de cidadãos para cargos de

governação passa a depender, cada vez mais, do rei e dos seus funcionários.

“E que tais cargos

como os de vereadores, procurador e almotacés conferiam honra e prestígio e

eram monopolizados pelas mais importantes famílias da cidade, falando-se assim

de oligarquia urbana. Além de um elevado poder económico, estes

homens tinham de ter mais de vinte e cinco anos e eram quase sempre filhos e

netos de cidadãos que já tinham exercido ofícios na administração concelhia.

Procurador e vereadores deveriam possuir conhecimentos económicos, financeiros

e judiciais, sem necessariamente serem especializados nestes assuntos.”

Cortesia de Maria Helena Barbosa Pinto (2001) – Dissertação

de Mestrado

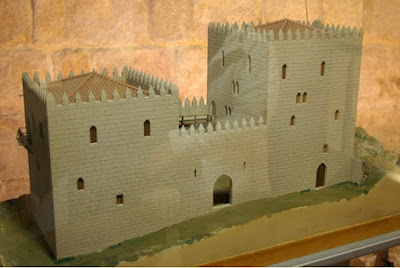

Casa da Câmara, na Sé, reconstruída pelo arquitecto Fernando

Távora, segundo informações recolhidas sobre instalações existentes, no mesmo

local, da Câmara primitiva do século XIV – Ed. “Porto Sombrio”

Em 1533, no processo eleitoral do Porto os mais honrados do

concelho indicavam o nome dos mais capazes para o desempenho de cada um dos

ofícios - vereadores, procurador, tesoureiro, escrivão. Depois de se elaborarem

róis e utilizando o sistema de favas brancas e pretas procedia-se a uma votação

secreta. A lista definitiva era então enviada ao rei.

Vereadores

Exerciam funções administrativas e também judiciais.

Relativamente aos primeiros, competia-lhes verificar a

construção e reparação de obras públicas, as dívidas e foros do concelho, o bom

abastecimento da cidade. Controlavam o funcionamento dos mesteirais

Quanto às funções judiciais, e juntamente com o juiz de

fora, julgavam pequenos crimes de furto, casos de injúrias verbais e faziam

cumprir as posturas do concelho. Deslocavam-se à corte sempre que necessário, para

tratar de assuntos de grande importância.

Estes lugares, muito apetecíveis, não eram remunerados, ao

contrário do juiz de fora.

Procurador da cidade

Este cargo, remunerado, confundia-se com o de tesoureiro.

Chegaram a coexistir os dois e, por vezes, era desempenhado pelo mesmo

indivíduo.

Era ele que controlava o funcionamento das liberdades,

privilégios e o bem-estar geral da cidade. Também a administração, o

abastecimento e a segurança da cidade eram da sua responsabilidade.

Fazia o controlo das receitas do concelho.

As receitas dos concelhos eram normalmente obtidas de várias

fontes de rendimentos: foros de propriedade municipal; rendas de direitos

municipais; coimas pela violação das posturas; rendimentos de aferição de pesos

e medidas; portagens, rendimentos de almotaçaria e, a partir de 1460, através

da tença régia.

O dinheiro e as despesas eram recebidos e efectuadas pelo

procurador da cidade que, a partir de 1475, passa a contar com a colaboração do

tesoureiro.

Escrivão

“Sem poder de decisão

competia-lhe elaborar todas as actas de vereação, registar as receitas e

despesas da câmara, assentar acordos e mandatos. Sendo responsável pela

segurança e conservação dos documentos, tinha em seu poder as chaves das arcas

do concelho. Todos os meses na primeira vereação devia 1er aos oficiais os seus

regimentos e mostrar o livro dos acordos.34 Era eleito por um

período de três anos, auferia de uma remuneração35 e a

responsabilidade inerente ao cargo implicava que ele fosse de grande confiança

uma vez que tinha conhecimento de tudo o que se passava na edilidade”.

Cortesia de Maria Helena Barbosa Pinto (2001) – Dissertação

de Mestrado

Tesoureiro

Era um cargo remunerado e, de preferência, desempenhado por

alguém abastado, com possibilidades de fazer empréstimos à cidade, em caso de

necessidade. Não tinha poder de decisão.

Tinha como função receber as rendas do concelho e de

liquidar as despesas feitas pelos vereadores.

O Tesoureiro e/ou o Procurador controlavam estas receitas

que eram apontadas por um Escrivão. O Corregedor da Comarca examinava as contas

que eram registadas em livros próprios.

No início de cada ano camarário, os vereadores conferiam o

saldo na presença dos oficiais do ano anterior

Procuradores dos mesteres

O termo "mesteiral" designa todo aquele que, na

Idade Média europeia, integrava uma determinada classe de trabalhadores

profissionais.

Este grupo concentrava-se essencialmente nas cidades ou

núcleos urbanos, por oposição aos lavradores, e ocupava dentro da pirâmide

social uma posição média.

Estando presentes nas reuniões da câmara, o cargo podia ser

desempenhado por um ou por dois.

A sua intervenção é significativa nas assembleias

relacionadas com o abastecimento da cidade, assuntos económicos, defesa das

liberdades e privilégios da cidade.

Aquele grupo foi instituído por D. João I, tendo como

objectivo permitir que os mesteirais participassem no governo da cidade e por ser

composto por 12 grémios ou corporações de ofícios da cidade (conhecidas por

"bandeiras"), com 2 representantes cada, começou a ser designada por

“Casa dos Vinte e Quatro”.

No Porto, a própria câmara passaria a ser conhecida por “Casa

dos Vinte e Quatro”.

Local onde esteve, na Sé, situada a primitiva Câmara do

Porto a que o povo chamava “Casa dos Vinte e Quatro”

Letrado da Câmara

Têm formação académica. São conhecidos por doutores,

licenciados ou bacharéis.

Almotacé

Almotacé (ou almotacel) é o funcionário de confiança dos

concelhos na Idade Média (equivalente a um oficial concelhio) responsável pela

fiscalização de pesos e medidas e da taxação dos preços dos alimentos; sendo

encarregado também da regulação da distribuição dos mesmos em tempos de maior

escassez. Ocupava o cargo da Almotaçaria mensalmente e estava dependente dos

governadores do concelho (vereadores, juízes e procuradores).

No Reino de Portugal o almotacé-mor era um oficial da Casa

Real que acompanhava sempre o monarca e o seu séquito na sua itinerância.

“Verificavam se o

preço dos produtos alimentares ligados ao abastecimento da cidade era cumprido

pelos carniceiros, padeiras, regateiras, entre outros, bem como as posturas

municipais. Fiscalizavam os salários dos ofícios, a qualidade dos produtos

fabricados pelos mesteirais. Tinham de almotaçar o peixe e a carne e repartindo-os

de modo a que todos tivessem mantimento, cuidar de aspectos relativos à

manutenção da higiene da cidade e dos caminhos. Eram também responsáveis pela

construção de edifícios, de calçadas ou ruas, abertura de portais, janelas,

frestas, serventia de águas e tinham poder para embargar a construção de

qualquer edifício na cidade ou no Termo”.

Cortesia de Maria Helena Barbosa Pinto (2001) – Dissertação

de Mestrado

Os mandatos dos almotacés tinham a duração de um mês e a sua

eleição era efectuada no início do ano camarário.

“Eleitos "por

vozes" pelos oficiais camarários, eram agrupados aos pares e os seus nomes

escritos em pautas ficando estas guardadas no cofre do cartório juntamente com

as bolas de cera. Os pelouros que mensalmente eram retirados continham o nome

dos pares eleitos. Desempenhavam assim a sua função aos pares e quando algum

dos eleitos estivesse impedido de aceitar o cargo seria substituído por outro

cidadão qualificado para desempenhar o ofício.

Em 1533, D. João III

alterou este sistema de eleição, passando os almotacés a serem sujeitos a uma

votação com favas brancas e pretas e a um mandato com a duração de dois meses”.

Cortesia de Maria Helena Barbosa Pinto (2001) – Dissertação

de Mestrado

Porteiro da Câmara

Cargo remunerado cujas funções eram de Oficiais de diligências

ao serviço da vereação. Notificavam os convocados para o dever de participarem

nas reuniões camarárias através de pregão e, pessoalmente, tratando-se de

oficiais concelhios. Também apregoavam as deliberações da vereação.

Sem comentários:

Enviar um comentário