Casa do Despacho da Sé

Fica encostada à cabeceira da Capela do Santíssimo e à

Capela- mor da Catedral.

Trata-se de uma obra seiscentista, uma singela construção

com 3 janelas rectangulares gradeadas.

Por trás do chafariz de S. Miguel-o-Anjo, a Casa do Despacho

Corpo da Guarda - Largo 1º de Dezembro

Do Terreiro da Sé em direcção ao Largo 1º de Dezembro vemos,

em frente da fachada lateral da Sé, a estátua contemporânea do mítico Vímara

Peres e, à nossa direita, na Calçada de Vandoma, uma das mais belas fontes do

Porto, o chafariz de S. Miguel-o-Anjo. Cruzando a Avenida da Ponte, como é

conhecida (na realidade são duas as avenidas: a de D. Afonso Henriques e a de

Vímara Peres), passamos por uma zona, o Corpo da Guarda, que foi demolida

quando se procedeu à abertura desta artéria.

O edifício mais importante era o Palácio do Corpo da Guarda, cuja construção

datava do século XVI e era propriedade dos Condes de Miranda do Corvo. Nos

inícios do século XVIII (1717) sofreu obras profundas devido ao seu estado de

ruína. Entre 1757 e 1786 foi residência de João de Almada e Melo, sendo também

conhecido por Palácio do Governo. Em 1797 foi vendido pelo proprietário, o

Duque de Lafões.Já perto do Largo 1º de Dezembro vemos, à esquerda, o Palácio dos Condes de Azevedo, comprado ao Estado em 1887, onde foram instalados diversos serviços públicos e que é hoje um condomínio habitacional.

Há cerca de 600 anos, em 1427, no sítio dos Carvalhos do

Monte, foi inaugurado este mosteiro feminino.

Hoje, esse local é no Largo 1º de Dezembro.

Foi ocupado, então, por religiosas, franciscanas clarissas,

transferidas de um pequeno mosteiro existente no Lugar do Torrão, concelho de

Benviver (depois, Marco de Canaveses), na foz do rio Tâmega e na sua margem

esquerda.

A admissão de noviças era exigente. As candidatas tinham que

ter mais de doze anos, ser virtuosas, solteiras ou viúvas.

Chegado o acto da profissão de fé, a admissão resultava de

uma votação secreta entre todas as religiosas com expressão de vontade através

de favas brancas e pretas.

A reclusão era total, mas, em pleno século XVII, havia

queixas de que as religiosas “conversavam

às janelas” e que a madre abadessa teria que intervir.

Durante a sua existência, o complexo monacal foi alvo de

várias intervenções, transformações e reparações.

Em 1809, o mosteiro foi assaltado e saqueado pelos invasores

franceses.

Nas lutas do Cerco do Porto (1832-1833), muitas das monjas

fugiram, tendo permanecido, apenas, um pequeno número. Os bombardeamentos à

cidade, provenientes do lado miguelista, também não pouparam o mosteiro, que

sofreu graves danos.

A igreja do conjunto monástico é uma exibição grandiosa de

talha dourada. A sua entrada a exemplo dos mosteiros femininos era lateral.

Capela de Santo

António do Penedo

A Capela de Santo António do Penedo erguia-se no Campo de

Santa Clara, tendo sido demolida em 1886/87. Ignora-se a data exacta da sua

construção, levantando-se a hipótese do 1º quartel do século XVII. Em 1671/72,

recebeu um coro e uma galilé, executados pelo mestre pedreiro Manuel do Couto,

segundo a traça do Padre Pantaleão da Rocha de Magalhães, mestre-capela da Sé

do Porto e arquitecto amador que investigações recentes ligam a algumas das

obras mais importantes realizadas no Porto na segunda metade do século XVII.

Rua Augusto Rosa

Este edifício foi mandado construir pelo corregedor Francisco

de Almada e Mendonça, corria o ano de 1790, e foi designado por Real Casa Pia

de Correcção e de Educação e Aquartelamento das Partidas Avulsas.

Segundo Sousa Reis,

“…tinha como

objectivos primordiais de "prover sobre os damnos da falta de educação no

povo, corrigir os delictos e corrupção dos costumes e

para aliviar a cidade dos aboletamentos tão gravozos a hua grande parte dos

moradores...".

Destes objectivos, veio a cumprir apenas os dois últimos, dado que

nunca a Casa Pia do Porto acolheu menores a quem pudesse recuperar como membros

válidos da sociedade. Em contrapartida, outras competências foram-lhe sendo

acrescidas, nomeadamente na área de administração de obras públicas.

Destinado inicialmente para Quartel das Partidas Avulsas, o

edifício teve diversas funções, mas a Casa Pia nunca chegou, porém, a ser

criada na prática. Para além disso, serviu de residência a Francisco de Almada

e Mendonça, que aí faleceu em 19 de Agosto de 1804.

Edifício dos finais do século XVIII (1790/92) construído

entre a Porta do Sol e o Largo da Batalha, após a demolição de parte da muralha

fernandina, o projecto é da autoria de Reinaldo Oudinot e a obra esteve a cargo

de Teodoro de Sousa Maldonado e Francisco de Paiva, tendo também participado o

arquitecto e ensamblador José Francisco de Paiva.

Casa Pia em desenho de Joaquim Villanova em 1833

Para inspecionar superiormente a construção da Real Casa Pia de Correcção e de Educação e

Aquartelamento das Partidas Avulsas, foi indicado (por nomeação régia) o

Corregedor e Provedor da Comarca do Porto Francisco de Almada e Mendonça (filho

de João de Almada e Melo).

Em 4/10/1794, tinha

saído uma provisão que lançava um imposto de 1 real por cada quartilho de vinho

consumido na cidade e seu termo, o qual era recebido pela Companhia Geral de

Agricultura das Vinhas do Alto Douro, para “rendimento e para as despesas da

sua conservação e existência … o qual se arrecadará e administrará da forma que

foi regulado… por Francisco de Almada e Mendonça”.

Este imposto rendeu,

até 1821, cerca de 6.000$000 por ano e esteve na base de vários empreendimentos

realizados e administrados por aquela entidade.

Destinado inicialmente para Quartel das Partidas Avulsas, o

edifício teve diversas funções, desde prisão dos Calcetas (prisão de recrutas e

criminosos militares, que procediam ao calcetamento das ruas), secretarias e

repartições pertencentes à guarnição do Porto e local onde residiam oficiais

solteiros da Guarda Real da Polícia e Quartel-General da Região Norte

(instalado na zona norte do edifício), até fábrica de lonas e Casa Pia (esta

última nunca tendo funcionado).

Para além disso, serviu a Francisco de Almada e Mendonça que inclusivamente

se instalou no edifício da Real Casa Pia, transformando-a assim no centro

nevrálgico da administração da comarca, fazendo dele a sua residência e tendo aí

falecido em 19 de Agosto de 1804.

A Câmara do Porto foi aqui instalada desde 30/6/1806, vinda do Convento dos Agostinhos

Descalços (Grilos), até 1819 quando se mudou para a Praça Nova.

Anos mais tarde, seria convertido em sede da Repartição da

Fazenda, Pagadoria Militar, Quartel-general, Estação Telegráfica Elétrica e

Governo Civil.

Em 18 de Dezembro de 1847, deflagrou um incêndio que praticamente destruiu

o edifício, obrigando a grandes e sucessivas obras de remodelação que lhe

conferiram o aspecto actual.

Estas obras, que

incluíram uma ampliação do edifício para sul, obrigaram à destruição de uma

parte da Muralha Fernandina e da Porta do Sol, em 1875.

Por esta altura, as

instalações de uma unidade de cavalaria que por aqui estava aquartelada foi

demolida.

Pela cidade, naquela

década, o quartel de Santo Ovídio albergava a infantaria 18; o quartel da Torre

da Marca, infantaria 10; o quartel de S. Bento da Vitória, caçadores 9; o

quartel de S. Braz e o do Carmo, a Guarda Municipal.

Casa Pia após obras de ampliação

Na foto acima

pode-se comparar e ver o acrescento (em primeiro plano) que foi feito ao

edifício depois de 1875.

No edifício

destaca-se o corpo central da fachada, onde se recorta um sóbrio frontão.

Actualmente, é

conhecido pelo edifício do ex-Governo Civil tendo, em 2016, sido concluídas

obras importantes de remodelação que o tornaram num centro comercial.

Entretanto, o

Governo Civil tinha já rumado, alguns anos antes, ao palacete dos Pestanas, na

Praça da República.

O frontão por cima da entrada principal actualmente

À esquerda a Casa Pia

Pela foto acima e confrontando-a com a vista aérea abaixo,

se observa de que ainda não tinha sido rasgada a Rua do General Sousa Dias

junto à capela, à direita.

Largo 1º de

Dezembro – Fonte: Google maps

Muralha Fernandina

A cerca nova foi iniciada no tempo de D. Afonso IV (1336),

sendo erguida até ao reinado de D. Fernando (1376), daí o ser conhecida, por

muralha fernandina. A sua construção deve-se ao desenvolvimento da cidade que

tornava a antiga cerca desadaptada às suas funções defensivas. O seu aspecto

era imponente quer pela extensão, quer pela altura (3000 passos x 30 pés),

sendo reforçada ao longo do perímetro por cubelos e torres quadradas.

A muralha, da qual ainda se pode apreciar um troço

significativo junto a Santa Clara, iniciava o seu circuito nos Carvalhos do

Monte. Aí se abria um postigo, o de Santo António do Penedo (com o nome da

ermida da mesma invocação) que daria lugar, no tempo de João de Almada e Melo

(1774) à Porta do Sol. Seguia em direcção a Cima da Vila (Porta de Cima da

Vila), descendo até à Porta de Carros, em frente da igreja dos Congregados.

Daí, seguia alinhada pelo actual edifício das Cardosas até ao Largo dos Lóios

(Postigo dos Lóios, depois Porta do Almada), subia a Calçada da Natividade até

à Porta do Olival, e das Virtudes (Postigo das Virtudes) passava pelas Escadas

do Caminho Novo até à Porta Nova ou Porta Nobre, junto ao Rio. A partir desta

porta, a muralha seguia a margem do Rio Douro desde o Largo do Terreiro à Praça

da Ribeira e desta até à Lada, subindo os Guindais em direcção a Santa Clara.

Neste trecho da muralha, para além da Porta da Ribeira, uma das mais

importantes da cidade (infelizmente demolida em 1821) existiam diversos

postigos: Postigo dos Banhos, Postigo do Pereira ou da Lingueta, Postigo do

Carvão, Postigo do Peixe, Postigo do Pelourinho, Postigo da Forca, Postigo da

Madeira ou da Lada, e Postigo da Areia ou dos Tanoeiros.

Enquanto João de Almada e Melo esteve à frente da Junta das

Obras Públicas (1757/86), a muralha no seu conjunto não sofreu demolições,

sendo feitas unicamente intervenções pontuais: o Postigo de Santo Elói e o

Postigo de Santo António do Penedo dariam lugar respectivamente à Porta do

Almada e à Porta do Sol enquanto, as Portas da Ribeira e das Virtudes foram

melhoradas, de forma significativa.

Porém, a partir de 1787, deu-se início à demolição. Assim,

foi derrubada a muralha desde a Porta de Carros até à Porta do Olival e, em

seguida, até à Porta das Virtudes; da mesma forma, foi destruída toda a cerca

desde a Porta do Sol até à Porta de Cima de Vila. O século XIX iria dar continuidade

ao apeamento da estrutura defensiva da cidade, alterando o seu perfil.

A porta de Carros foi desmantelada em 1888.

Rua de São Luís e Rua do Sol

Esta rua tem o seu início à entrada da Rua do Sol, para quem

chega a esta artéria pela Rua de Augusto Rosa e, ladeando pela direita a Capela

dos Alfaiates, depois de descrever uma espécie de semicírculo, acaba, também

na Rua do Sol, um pouco antes do local onde ficava o portão da Escola

Comercial Oliveira Martins.

Aquela capela situada em frente à Sé seria demolida em 1940

e levantada no novo local em 1953.

A Rua de São Luís não aparece identificada na planta de

Balck, mas em 1840 já tem esse nome.

Foi rasgada em terrenos que antigamente faziam parte de uma

enorme propriedade chamada Quinta dos Matadouros ou da Boavista e que, ainda

antes, tinham a curiosa designação de Vale de Asnos.

Crê-se que anteriormente seria aquele arruamento que no

registo paroquial de 1779 era identificado por Viela do Pé dos Matadouros,

a que mais tarde foi dado o topónimo de Viela do Cónego Sampaio, em 1801 e

de Viela

do Fontana, junto à Nova Rua dos Sol em 1804.

Aquele cónego Sampaio que faleceu em 1819, tinha antes

arrematado parte da Quinta da Boavista aos herdeiros do cónego Domingos Ribeiro

Nunes.

Outro dos adquirentes da referida quinta foi Gaudêncio

Fontana que já a possuía e nela vivia com a sua mulher desde 1786.

Em 1814 falecia António Gaudêncio Fontana e já a viela era a

Travessa

do Fontana.

Estas propriedades acabaram mais tarde nas mãos de Luís

Pereira de Melo Sotomaior, senhor de Barbeita e alcaide-mor de Caminha, casado

com D. Maria de Bourbon e Nápoles, morgada da Prebenda, em Viseu.

Este casal edificou ou reedificou uma casa que denominou de

São Luís, junto da Rua do Sol, cujo nome derivava talvez, de algum oratório ou

capela levantado junto dela, dando-lhe como orago o nome do proprietário.

Era muito comum, nos séculos XVIII e XIX, os proprietários

de alguns prédios construírem junto das suas moradias oratórios ou capelas

onde colocavam o santo da sua veneração que era, por regra, o que tinha o nome

do dono da casa.

A casa haveria de ser vendida pelo neto daquele proprietário

inicial, Luís Pereira de Melo e Nápoles.

Entretanto, nos assentos paroquiais de Santo Ildefonso a Rua do Sol foi em 1773, Viela

das Tripas, em 1786, Rua da Boavista dos Matadouros, em

1799 Rua

Nova do Sol.

“O nome da Rua do Sol

teve origem na porta do Sol que existia na muralha fernandina, no sítio onde

agora está o monumento que evoca a figura de D. António Barroso que foi bispo

do Porto. Anteriormente, havia ali apenas um pequeno postigo chamado de Santo

António do Penedo por ficar muito perto de uma capela desta invocação. Do

Penedo por ter sido construída sobre uma rocha.

Em 1768, João de

Almada e Melo, o grande renovador urbanista do Porto, mandou demolir o postigo

e no seu lugar construiu uma porta que na sua parte superior e na fachada

voltada a nascente tinha esculpido um sol que deu o nome à porta e à artéria

que ficava mesmo defronte.

Temos assim que a

antiquíssima Viela das Tripas deu

origem à Rua Nova da Boavista ou,

simplesmente, Rua da Boavista, à

qual sucedeu a Rua dos Matadouros e,

posteriormente, a Rua Nova do Sol

"defronte da Casa Pia" e que é agora, simplesmente, a Rua do Sol, à

entrada da qual está a capela de Nossa Senhora de Agosto, vulgarmente

conhecida por Capela dos Alfaiates”.

Fonte: Germano Silva

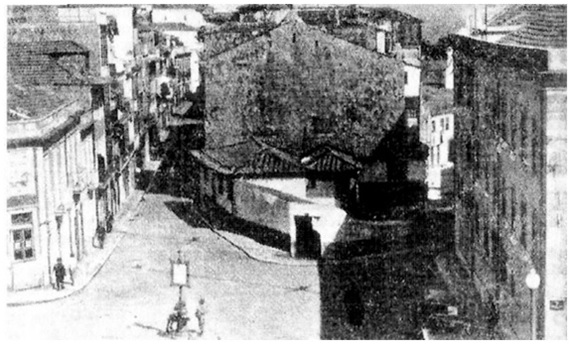

No meio da foto observa-se o gaveto das ruas do Sol (à esquerda)

e Rua de São Luís (à direita) antes da edificação da Capela dos Alfaiates –

Fonte: JN

Na foto acima em 1º plano é possível observar um fontanário.

Recolhimento

da Porta do Sol - Recolhimento de Nossa Senhora das Dores e de S. José das Meninas Desamparadas

O Recolhimento de Nossa Senhora das Dores e de S. José das

Meninas Desamparadas, foi fundado por D. Francisca de Paula da Conceição Grelho

de Sousa, mulher do Corregedor e Chanceler da Relação e Casa do Porto, Dr. José

Teixeira de Sousa, sendo destinado a albergar as órfãs do desastre da Ponte das

Barcas, ocorrido em 1809.

Depois de ter passado por várias instalações improvisadas na

cidade, acabou por ocupar a partir de 1825, um prédio conhecido por Casa da

Estopa, situado junto à Porta do Sol, tendo, por isso, a instituição, ficado a

ser conhecida também, por Recolhimento da Porta do Sol.

D. João VI tinha colocado o recolhimento sob sua protecção,

tendo feito uma doação de 12 000 reis em 23 de Junho de 1821. Nesse mesmo ano,

a 10 de Junho, por vontade régia a administração passou a ser feita por uma

comissão nomeada pelo rei e que seria presidida pelo bispo da diocese do Porto.

Quatro anos depois (30 de Maio de 1825), o monarca faz nova

doação: um edifício de boas proporções a -Casa

da Estopa - destinado a residência perpétua do recolhimento e posteriormente

remodelado e acrescentado.

A capela, iniciada em 1835, foi concluída em 1851 e, por

fim, os dormitórios foram construídos em 1883.

O nome Recolhimento da Porta do Sol deriva da sua situação

em frente da Porta do Sol mandada erguer por João de Almada e Melo (em

substituição do Postigo do mesmo nome) e que seria demolida em 1876.

Em meados do século XX, a instituição foi notícia devido ao excelente e reconhecido desempenho de um seu grupo coral - o Coro das Pequenas Cantoras do Postigo do Sol.

Todavia, em 27 de Fevereiro de 1952, era anunciado o desenlace entre a Direcção do Recolhimento e o maestro Virgílio Pereira, que regia o grupo coral.

Hoje, as instalações do antigo Recolhimento estão ocupadas pela Universidade Lusófona.

Capela de Nossa Senhora de Agosto ou dos Alfaiates

A Capela de Nossa Senhora de Agosto ou dos Alfaiates ficava até 1940, em frente da porta principal da Sé, data em que foi demolida,

juntamente com uma série de construções. Em 1953, foi reconstruída no local

onde hoje se encontra, fronteira ao Governo Civil, tendo-se respeitado, ao que

parece, a traça original.

Em 1554, iniciou-se a construção de uma nova capela frente à

fachada principal da Sé do Porto, em edifício cedido à Confraria pelo bispo D.

Rodrigo Pinheiro. Onze anos depois, só as paredes tinham sido levantadas e, com

o empenho do prelado, o mestre-pedreiro Manuel Luís contratou com a Irmandade a

conclusão do templo que ocorreria em 1565.

Desde do início do século XVI, que os membros da Confraria de Nossa Senhora de Agosto e São Bom Homem, prestavam culto a uma imagem de Nossa Senhora de Agosto, no 1º andar de um prédio situado perto da catedral, cujo piso térreo servia de celeiro do cabido.

O patrono da confraria, São Bom Homem, era festejado em 13

de Novembro.

Por outro lado, as costureiras e modistas também acabaram por se ligar à confraria e, por isso, a capela exibe uma imagem da sua padroeira, Santa Catarina de Alexandria, a santa que deu nome à Rua de Santa Catarina.

Ocorrendo a festa de Santa Catarina em 25 de Novembro, já em pleno século XX, esse dia era escolhido pelas costureiras para os seus casamentos. Então, em procissão, o casal de noivos e convidados dirigiam-se da capela dos alfaiates, onde tinha ocorrido o enlace, a um nicho aberto na fachada de um prédio situado no gaveto da Rua de Santa Catarina e Rua de Passos Manuel, onde a menina das alianças, subindo a uma escada, depositava naquele nicho, que tinha uma imagem de Santa Catarina, o ramo da noiva.

Por outro lado, as costureiras e modistas também acabaram por se ligar à confraria e, por isso, a capela exibe uma imagem da sua padroeira, Santa Catarina de Alexandria, a santa que deu nome à Rua de Santa Catarina.

Ocorrendo a festa de Santa Catarina em 25 de Novembro, já em pleno século XX, esse dia era escolhido pelas costureiras para os seus casamentos. Então, em procissão, o casal de noivos e convidados dirigiam-se da capela dos alfaiates, onde tinha ocorrido o enlace, a um nicho aberto na fachada de um prédio situado no gaveto da Rua de Santa Catarina e Rua de Passos Manuel, onde a menina das alianças, subindo a uma escada, depositava naquele nicho, que tinha uma imagem de Santa Catarina, o ramo da noiva.

Um casal de noivos saindo da Capela dos Alfaiates, após

cerimónia de casamento, em 1960

Imagem de Santa Catarina, numa platibanda da Ourivesaria

Perfecta (aberta desde 1920), na esquina das ruas de Santa Catarina e Passos

Manuel

A sua importância decorria de a sua arquitectura ser, no norte do País, um dos primeiros exemplos da corrente maneirista/renascentista que então despontava.

Ao retábulo maneirista associam-se dois nomes, no campo da

pintura, do Porto da época: Diogo Teixeira e Francisco Correia. Os oito painéis

(Anunciação, Adoração dos Pastores, Adoração dos Reis Magos, Nossa Senhora da

Assunção, Menino entre os Doutores, Visitação, Coroação da Virgem e Fuga para o

Egipto), enquadrados numa belíssima estrutura de talha dourada, foram

restaurados nos anos 50 pelo pintor Abel Moura.

Destaque-se a magnífica imagem de Nossa Senhora de Agosto

(em pedra), peça escultórica policromada, onde podemos apreciar uma

interessante ligação da estrutura medieval com acrescentos posteriores. Quando

a capela foi demolida, a imagem ficou depositada no Gabinete de História da

Cidade. Uma vez reconstruído o edifício, regressou ao retábulo, onde se

encontra.

Teatro de S. João - Praça da Batalha

Teatro de S. João

Fazendo uma leitura rápida pelos locais da cidade onde, até

à criação do Teatro de S. João, tinham lugar as representações teatrais,

sabemos que numa primeira fase se realizavam ao ar livre, nos largos e nas ruas

e, mais tarde, nos Celeiros da Cordoaria.

Destinados à armazenagem de cereais, os celeiros passam a

ser utilizados para funções teatrais entre 1750 e 1760 e, a partir de 1760, com

a criação do Teatro do Corpo da Guarda são aproveitados para outros fins. No

Teatro dos Celeiros da Cordoaria, durante a década de 50 do século XVIII

funcionou a companhia do polaco Félix Kinsky, a qual desempenhou um papel

importante na vida cultural da cidade.

Em 1760, João Glama Ströberle seria incumbido de adaptar,

para as funções de teatro, as cocheiras que os Duques de Lafões tinham em

frente ao seu palácio no Corpo da Guarda; daí a designação de Teatro do Corpo

da Guarda dada ao teatro que aí funcionou até ao aparecimento do Teatro de S.

João.

O Teatro de S. João ou Real Teatro do Príncipe ficou a

dever-se ao empenho do Corregedor e Provedor da Comarca Francisco de Almada e

Mendonça (filho de João de Almada e Melo).

Iniciado em 1796 e inaugurado em 1798, apresentava uma

grande simplicidade exterior, não correspondendo, de forma alguma, ao projecto

que para tal fim elaborara o italiano Vincenzo Mazzoneschi que, desde 1795,

trabalhava em Lisboa no Teatro de S. Carlos. Interiormente, porém, o aspecto

era magnífico segundo descrições da época, tendo colaborado na sua decoração

Mazzoneschi, que pintou o tecto (área que seria pintada mais quatro vezes,

antes do incêndio, por: Joaquim Rafael, Paulo Pizzi, Lima, e Manini, este

último em 1888) e Domingos António de Sequeira, que pintou o pano da boca de cena

(substituído cinco vezes, sendo seus autores: J. Rodrigues, Palucci, Luís

Morel, Lambertini, Rocha e Correia, e Procópio).

Em 11 de Abril de 1908 o teatro foi devastado por um

violento incêndio, sendo reconstruído em 1911, segundo o projecto do arquitecto

Marques da Silva. Sob o ponto de vista arquitectónico é um edifício de

interesse, tendo nele colaborado alguns dos nomes mais reputados do início do

século XX. Na decoração do seu exterior participaram os escultores Diogo de

Macedo, Sousa Caldas (autores das quatro figuras alegóricas da Bondade, Dor,

Ódio e Amor) e Joaquim Gonçalves da Silva (autor das máscaras laterais).

Praça da Batalha

Segundo a tradição, o nome deriva do combate violento aí

havido entre cristãos e muçulmanos. De traçado irregular, tem no centro a

estátua de D. Pedro V, destacando-se nas imediações, como edifícios de maior

interesse, a Igreja de Santo Ildefonso, o Cinema Batalha, o edifício do que foi

o Teatro Águia Douro, agora um hotel e o palacete onde funcionou a estação

central dos Correios.

A estátua de D. Pedro V foi feita por uma equipa de

pedreiros do Porto, sob orientação do escultor Teixeira Lopes (pai). A fim de

se angariarem os fundos necessários para a sua realização, fizeram-se

subscrições quer em Portugal, quer no Brasil, efectuando-se também festivais e

outras actividades lúdicas no Jardim de S. Lázaro.

A Câmara aprovou em 1862 a planta da autoria de Joaquim José

Pirralho, sendo colocada a primeira pedra pelo General Visconde de Rilvas, em

representação de D. Luís e de D. Fernando. A obra de cantaria foi da

responsabilidade de António Almeida Costa e a fundição da estátua orientada

pelo ourives Luís José Nunes. Foi colocada no local em 27 de Janeiro de 1866 e

inaugurada em 3 de Fevereiro desse mesmo ano, em presença do rei D. Luís I. Em

28 de Maio de 1868, a Câmara tomou posse do monumento.

Igreja de Santo

Ildefonso

A ermida medieval de Santo Alifon ficava próxima da Porta da

Batalha, tendo sido demolida para, em seu lugar, se construir uma igreja.

Achando-se esta igreja muito arruinada, em 1727, os actos litúrgicos passaram a

ser celebrados na Capela de Nossa Senhora da Batalha que, por sua vez, também

estava em mau estado. A actual igreja, cuja autoria é desconhecida, foi

construída entre 1730 e 1737, e tem uma fachada que segue os padrões

tradicionais da arquitectura portuguesa da primeira metade do século XVIII,

fugindo ao espírito barroco introduzido no Porto durante as obras de

transformação da Sé. A planta em forma de octógono alongado, pelo contrário, é

profundamente inovadora. No seu interior destaca-se o retábulo-mor (1745)

desenhado por Nicolau Nasoni e executado pelo mestre entalhador Miguel

Francisco da Silva.

O acesso à igreja fazia-se por uma bela escadaria, hoje

desvirtuada, encimada por um obelisco que rematava a Rua de Santo António, tal

como a Torre dos Clérigos coroava a rua do mesmo nome.

Exteriormente, todo o templo é revestido de azulejos

versando cenas da vida de Santo Ildefonso (1932), da autoria de Jorge Colaço, o

mesmo autor dos azulejos da Estação de S. Bento.

Rua de Cima de Vila

Esta foi uma das zonas mais importantes da cidade durante a

Idade Média, datando desse período as primeiras referências toponímicas

(testamento do bispo D. Pedro Salvadores, 1247); a partir desta data é mencionada

em diversos documentos como Cima de Vila, indicando o local mais elevado do

núcleo urbano (Rua de Cima de Vila, 1364; Rua de Cima de Vila junto à Porta,

1438; Rua da Porta de Cima de Vila, 1498; Rua Velha em Cima de Vila, 1599).

A muralha fernandina que, como vimos, passava pelo antigo

Governo Civil e Teatro de S. João, descendo pela antiga calçada de Santa Teresa

(hoje Rua da Madeira), em direcção à Porta de Carros, tinha aí uma das suas

portas principais: a Porta de Cima de Vila, onde se achava uma imagem de Nossa

Senhora da Batalha colocada num nicho. Mais tarde, para albergar esta imagem,

foi erguida uma capela por volta do ano 1600, que se pode imaginar situar-se em

frente à actual entrada da Rua de Cima de Vila que, com o andar dos tempos, se

arruinou, sendo substituída por outra em 1799.

Esta última (capela de Nossa Senhora da Batalha) foi

levantada a partir de 1876, por vontade do corregedor D. Francisco Almada e demolida em 1924,

devido às transformações urbanas operadas na zona.

A primitiva capela estava encostada à torre da Porta de Cima

de Vila e dizia-se, tapava a entrada do arco de comunicação para aquela rua.

Era, a capela, propriedade da Câmara e durante alguns anos foi a paroquial de

Santo Ildefonso e nela teve a sede a confraria dos Sirgueiros, organizada segundo

os “ Mesteres da Casa dos Vinte e Quatro”.

A esta confraria viria a juntar-se a de Sant’Ana dos

Botoeiros que se formara junto ao Arco de Sant’Ana.

Em 1736 ali se realizou uma reunião que originou a Ordem

Terceira do Carmo e em 1755 a ordem da Trindade aí se acolheu quando se separou

por desavenças com os Monges do mosteiro de São Domingos.

A Cima de Vila associam-se: a antiga forca, transferida para

outro local nos finais do séc. XIV (1394); e o Hospital das Entrevadas

(Hospital do Santo Espírito) e Hospital dos Entrevados (1639-1891), este último

fundado na Albergaria de Cima de Vila, que tinha como padroeira Nossa Senhora

do Amparo.

Ainda nesta zona foi construída, nos finais do século XV

(1494), uma casa nobre por João Rodrigues de Sá e Meneses, Alcaide-mor do

Porto, que mais tarde ficaria conhecido pelo nome de Paço da Marquesa, já que

os herdeiros do fundador vieram a ser Marqueses de Fontes, título que D. João V

substituiria pelo de Marqueses de Abrantes. Os chamados Paços (ou Paço) da

Marquesa ainda existem, se bem que adulterados.

Igreja da Ordem do

Terço

É um edifício de proporções modestas, sobressaindo

unicamente no exterior um óculo ovalado com uma decoração exuberante em forma

de resplendor, ladeado por dois janelões. A sua construção teve início em 1759,

após o Pe. Geraldo Pereira ter comprado umas casas em Cima de Vila, em 1754. Em

1762 é criada a Irmandade de Nossa Senhora do Terço e Caridade.

Antigamente, no local, havia um pequeno nicho com uma Santa,

conhecida como Nossa Senhora do Terço sendo costume aí parar uma procissão,

para ser rezado um terço, vinda do Largo 1º de Dezembro do convento de Santa

clara e que, metendo pela Viela da Cadeia subia a Rua de Cima de Vila até ao

referido nicho.

No interior da actual igreja, destaca-se o excelente

retábulo-mor da autoria do entalhador José Teixeira Guimarães, segundo o risco

atribuído a seu filho, o Pe. Joaquim Teixeira Guimarães. Nele podem admirar-se

as imagens de S. João Evangelista e de Nossa Senhora da Consolação, que

pertenceram ao Convento dos Lóios.

Neste sítio ficava a Travessa dos Entrevados que corresponde

à actual Travessa de Cima de Vila e que tinha aquela denominação, como já

vimos, em virtude de aí perto existir o Hospital de Nossa Senhora do Amparo ou

dos Entrevados de Cima de Vila, cuja 1ª pedra foi lançada em 25 de Setembro de

1639.

Este hospital funcionou aí até 1891, ano em que foi

transferido para um edifício atrás da Sé, onde estava instalada a oficina de S.

José. Daqui saiu para uma dependência do denominado Estabelecimento Humanitário

do Barão de Nova Sintra, donde se transferiu para os chamados Hospitais Menores,

vulgarmente chamados de Asilo de São Lázaro, na Rua das Fontainhas.

A Travessa da Caridade actual Travessa do Cativo, por seu

lado devia o seu nome ao Hospital do Terço e Caridade implantado nessa zona.

Refira-se ainda que o Hospital do Terço, que fica anexo à

igreja, foi iniciado em 1781. O imóvel sofreu transformações diversas que se

prolongaram até 1816 e que lhe conferiram o actual aspecto. Em 1891, foi

inaugurado nas suas instalações o Asilo Profissional do Terço, posteriormente

transferido para a Praça do Marquês de Pombal, depois de deambular por diversos

locais.

Sem comentários:

Enviar um comentário